John Garth beschreibt in “Tolkien und der Erste Weltkrieg – Das Tor zu Mittelerde” Jugend- und Kriegsjahre von J.R.R. Tolkien

Schreie in einer durchpflügten Schlammlandschaft, Feuer in systematisch angelegten, weit in die Erde hineinreichenden Gräben, Ungeheuerliches bringen sie an die Oberfläche, das die bekannte Welt mit Terror überzieht. Die Orkgruben von Mordor, Brutstätten der Armeen des Bösen, aus J.R.R. Tolkiens großer Fantasy-Trilogie um den Herrn der Ringe, sind nicht zuletzt dank der jüngsten Verfilmungen zum Membestand der Fan- und Popkultur geworden. Die komplexe Mythologie hinter den Heldengeschichten des Wissenschaftlers und Schriftstellers John Ronald Reuel Tolkien füllt eigene Bände, darunter neben Wörterbüchern und Legendarien Werke wie Rudolf Simeks Mittelerde. Tolkien und die germanische Mythologie (2005) oder der selbst zum Kultbuch gewordene Historische Atlas von Mittelerde (zuletzt 2012).

John Garth, britischer Journalist, Wissenschaftsautor und Tolkien-Kenner, hat sich zur Aufgabe gemacht, die Ursprünge von Tolkiens literarischer Arbeit neu zu beleuchten. Dazu hat er ein Korpus aus Kriegstagebüchern, Korrespondenzen und Zeitzeugnissen aus den Jahren vor und nach dem Ersten Weltkrieg ausgewertet, an dem Tolkien als britischer Fernmeldeoffizier teilgenommen hatte und der auch von ihm selbst als prägend für Elemente seiner Geschichten um die Fantasywelt Mittelerde genannt wurde. Dabei flossen in die Arbeit nicht nur Tolkiens eigene Notizen und Briefe ein, sondern immer parallel die seiner Vertrauten, Kollegen und auch anderen Teilnehmern der Somme-Schlacht, die, wie Garth zeigt, Tolkien tief geprägt hat.

Über 400 Seiten stark ist der Band, der sich als Beitrag einer »narrative history« versteht und dessen filmische Schreibweise streckenweise den Eindruck vermittelt, man habe es mit einem romanhaften Drehbuch zu »Tolkien – der Film« zu tun und nicht mit einer Monografie, die einen Bogen zwischen geschichtlicher Darstellung und philologischer Spurensuche spannt. Es ist spannende Lektüre, die Garth uns präsentiert, keine archivverliebte Zumutung. Darüber kann man geteilter Meinung sein und sich je nach dem eigenen Standpunkt im von Hans-Ulrich Wehler formulierten »Duell der gegenwärtigen Geschichtswissenschaft« auf Mythenjagd begeben oder analytisch orientiert die erzählerische Zurückhaltung fordern. Ein reines Übersichtswerk, dem rasch Daten und Wegmarken zu entnehmen sind, ist dieser Band nicht, wer mit ihm arbeiten will, wird schwer um eine vollständige Lektüre herumkommen. Garths Darstellungsform wird aber dem Gegenstand gerecht, der kein rein historischer ist und den er als organisch gewachsenes ästhetisches System einer literarischen »Mittelerde« auch aus philologischer Sicht analysiert.

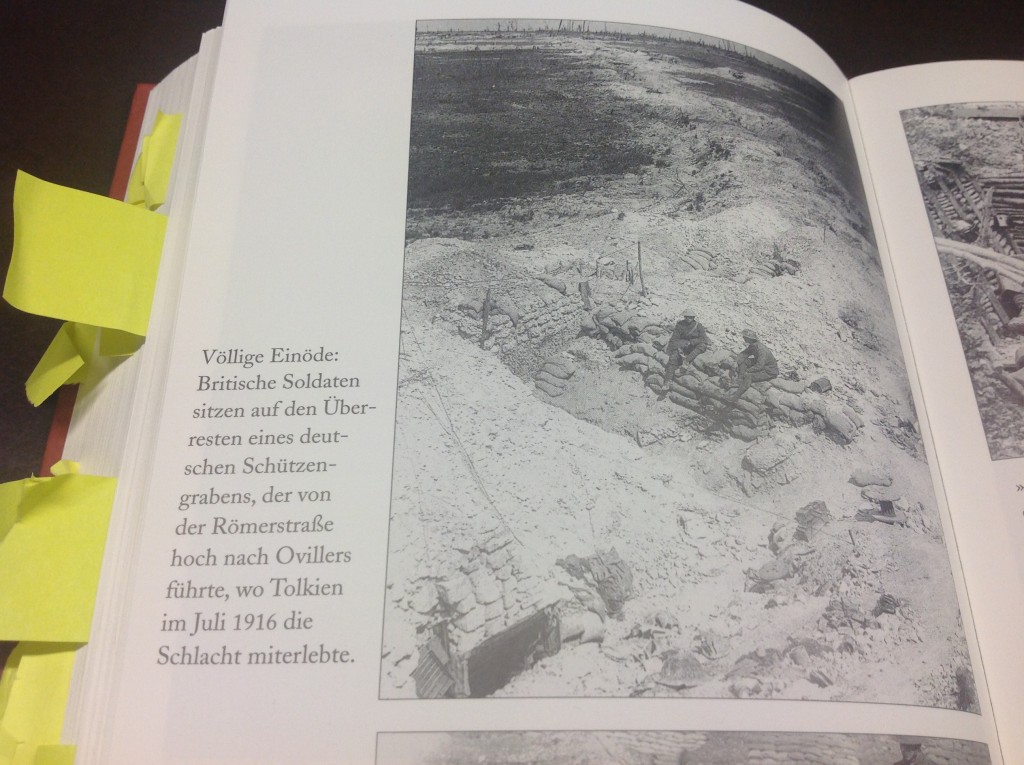

Einen Schwerpunkt setzt der Band in den Jahren von Tolkiens später Schulzeit, Studienzeit und seiner Kriegsteilnahme. Die Materialfülle wird dabei so verarbeitet, dass Garths eigene Thesen sich in die Zeugnisse einbetten, die neben ausführlichen Briefzitaten auch Fotos und Karten der Tolkiens Militärdienst betreffenden Frontverläufe umfassen. Der Kriegsverlauf wird, soweit er den Schriftsteller als Soldaten betrifft, ausführlich geschildert, unterbrochen von Exkursen, darunter en passant eine Geschichte der Feen und Elfen im englischen Sprachraum. Für die interessiert sich nicht nur Tolkien, sondern auch seine Zeitgenossen, was für Garth zu einer paradigmatischen Verknüpfung zwischen Sagengestalt und Zeitgeist führt: »Die Feen hatten die gleiche Mission wie die TCBS und verfolgten sie mit denselben Mitteln«. Drei junge Männer sind Kernmitglieder dieses kreativen Clübchens namens »TCBS«, Tolkien, Christopher Wiseman, Rob Gilson. Sie verwalten ihre Schulbibliothek und nennen sich die »Tea Club and Barrovian Society«. Dann kommt als Vierter im Bunde der Freund Geoffrey Bache Smith dazu, Smith und Gilson werden im Ersten Weltkrieg sterben.

Garth führt in das Umfeld des werdenden Schriftstellers ein, Freunde, die Gruppe aus Gleichgesinnten, die sich gegenseitig ihre Pläne und erste lyrische Arbeiten präsentieren. Schritt für Schritt wird dann Tolkiens Kriegsteilnahme nachvollzogen, dabei immer in Beziehung gesetzt zu den Schicksalen der Jugendgefährten und seiner Frau Edith, der Tolkien seine Gedichte widmet und die ihm, wann immer er auf der britischen Insel stationiert ist, nachreist. Dabei stellt Garth einiges richtig, was in älteren Tolkien-Biografien kanonisch wurde, zum Beispiel das oft wohl zu dramatisch als schlecht dargestellte Verhältnis von Tolkien zu seinen militärischen Vorgesetzten in Frankreich. Viele von Tolkiens frühen Gedichten sind in den Kriegskorrespondenzen enthalten oder werden in Briefwechseln kommentiert und kritisiert. Garths Verdienst liegt auch darin, den Weg dieser zum Teil unpublizierten Arbeiten nachzuvollziehen und sie in eine Beziehung zu der sich auch während des Kriegs in Lazaretten und Wartezeiten entwickelnden Mittelerde-Mythologie zu setzen. Dabei schreckt Garth in seinen Analysen vor ästhetischen Bewertungen nicht zurück, bleibt aber vorsichtig, wenn es um Spekulationen bezüglich Tolkiens Motivation geht. Im Nachwort findet sich dann einiges an Parallelsetzungen, die über Tolkiens Selbstaussagen, die durchaus die Schrecken der erlebten Kriege mit den Schlachten um Mittelerde verknüpfen, hinausgehen. Garth räumt außerdem auf mit dem an Tolkien gerichteten Vorwurf des Eskapismus in eine Welt, die verdränge, was bei anderen Autoren seiner Zeit zu einem ernüchterten Realismus geführt hat. »Autoren wie Graves, Sassoon und Owen sahen den Großen Krieg als Krankheit an, Tolkien verstand ihn nur als Symptom.«, schreibt Garth, und: »Seine Faszination für das Elbenland ist kein Beweis dafür, dass der Erste Weltkrieg auf ihn keinen Einfluss gehabt hat, sondern vielmehr, dass die Faszination als Folge des Kriegs entstanden ist.«

»Sein Geist gleicht einem Lagerhaus« heißt es an weiterer Stelle über den jungen Tolkien, der viel später zeigen wird, dass es die Hallen von Moria sind, in denen er seine Schätze lagert. Wer einen biografischen Zugang zu Tolkiens Mythologie sucht, wird in Garths Monografie einen wertvollen Beitrag finden, der weit mehr als andere auf Fakten gestützt ist und sich trotz seiner Freude an der Narration mit Spekulationen zurückhält. Dabei ist allen, die wissenschaftlich an diesem Thema interessiert sind, die englische Ausgabe zu empfehlen, da die Übersetzung einen gekürzten Apparat aufweist und das englische Original inzwischen eine Überarbeitung erfahren hat.

Britta Peters

John Garth: Tolkien und der Erste Weltkrieg. Das Tor zu Mittelerde. Klett-Cotta, 2014, 22,95 €. E‑Buch 17,99 €.